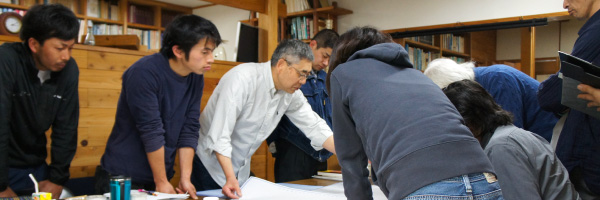

1.大工塾開設までの経緯と講義方針:丹呉明恭

1998年から大工塾が始まり、2010年に九州大工塾と木造設計塾が開始されました。

三つの塾は、連携しながら継続されてきましたが、これらの一連の活動の経緯を概観しながら、大工塾の基本的な方針を考えます。

同時に、大工塾・九州大工塾・木造設計塾・杢人の会の連携のもとで何を目指すのか、について考えます。

2.疑問について:丹呉明恭

大工塾や設計塾に集まるきっかけは、実際の現場でいろいろな疑問に突き当たって、それらを解決する糸口を見つけたいという思いが大きいだろうと思います。それらの疑問に対する答えが見つからないと、みずからの設計や大工仕事に確信を持つことができません。まず、どのような疑問があるのか、そこを考えるところから始めたいと思います。

いろいろな疑問を整理してみると、方向性が見えてくるかもしれません。

講義録:「問い」と「解」-大工塾がめざすところ

3.日本の住宅政策と問題点:丹呉明恭

戦後の日本の住宅政策が現在の住宅の形をつくり出してきました。その延長上に将来の木造住宅像を築くことができるのかどうか、住宅政策が生み出した問題群をいろいろなデータを読み解きながら考えます。そこから、大工塾の方向性を探ります。

講義録:住宅をどのように造り、どのように住むのか

4.木造住宅は何処へ行く:植久哲男

戦後の日本の経済成長の一翼を、住宅産業の形成による住宅の大量生産が担ってきました。そのような流れの中で、木造住宅の造られ方は、従来の手作業から工業化の方向に急速に転換してきました。その一方で、1980 年ごろから従来の木造住宅の技術の見直しや設計思想の見直しが行われるようになり、新たなムーブメントが起こりました。

戦後の、そのような木造住宅の造られ方の歴史を概観しながら、木造住宅のあり方を問います。

|